| 営業時間 | 月 火 水 木 金 土 日 |

|---|---|

| 10:00〜21:00 | ○ ○ ○ ー ○ ○ △ |

※日曜日は14:00までの営業となります

疲労骨折

疲労骨折でお困りの方

疲労骨折とは

外傷に伴う一般的な骨折は、一度の大きな外力(転倒・交通事故など)で発生する骨の損傷のことを言います。

一方で、疲労骨折は小さな外力が繰り返しかかることで発生する骨の損傷のことを言います。

小さな外力とは、骨に対してかかる様々なストレスのことを指しますが、例えると薄い金属板を繰り返し曲げたり戻したりしていると、急に真っ二つに割れてしまう現象(金属疲労)が骨に起こると想像して見てください。

疲労骨折は、このような発生状況であるため、海外ではstress fracture(ストレス骨折)と表記します。

疲労骨折を起こしやす年齢や性別

疲労骨折は、10歳代の発生率が最も高く、これは競技レベル・練習強度が最も高い年代のためと考えられます。

練習時間が長い、オフが少ない、リカバリー(回復)のためのコンディショニングを行う時間が少ないなど、勉強とスポーツの両立で時間に追われている、学生スポーツで多く発生しています。

また、近年は女性アスリートにおける疲労骨折が多く発生しており、さまざまな研究が行われています。女性アスリートは男性アスリートよりもはるかに疲労骨折の可能性が高く、これは女性ホルモンの関連が要因として言われています。

女性アスリートにおける疲労骨折に関する詳細は別のシリーズで記載しております。

疲労骨折の正しい診断方法は?

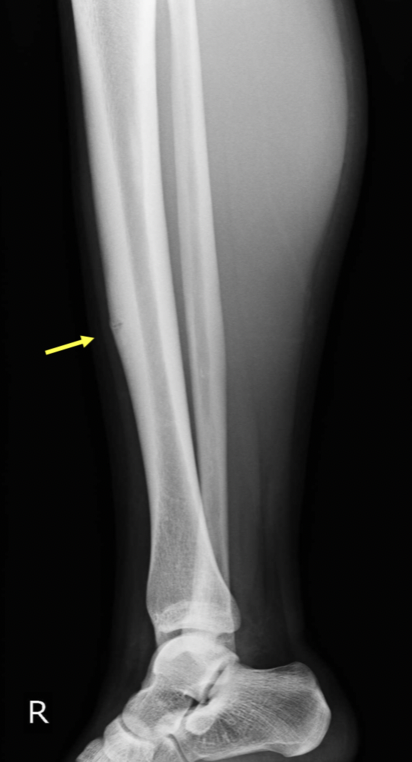

レントゲン

MRI

疲労骨折の症状は、限局した(比較的ピンポイントな)痛みを訴えることが多く、安静によって軽減するが、運動を行うと再発する痛みが特徴です。

疲労骨折を正確に診断するには、画像の検査が必須です。

レントゲン検査で発見される疲労骨折も多く存在しますが、症状の出現からレントゲン所見に反映されるまでは、タイムラグがあり、疲労骨折を見逃されるケースが非常に多いとされています。

右の写真のようにレントゲンでは何も異常がないケースでも、MRIを撮影するとはっきりと高輝度像(白く写っているところ)が見つかり異常を見逃しません。

このように疲労骨折の正しい診断には、MRIによる画像検査が必須となっております。

MRIの検査では、レントゲンには反映されない早期の病変まで反映が可能で、疲労骨折の見逃しを防ぐことに加えて、早期診断が可能な点が特徴です。

昨今は、MRIに加えて超音波エコーによる画像診断が普及しており、エコーの検査も早期発見には有効なケースがあり注目されています。

疲労骨折の原因は?

疲労骨折の主な原因は、最初に書いたように小さな外力(ストレス)が繰り返し骨にかかることです。

繰り返しのストレスを増加させる身体的な要因は、筋力の低下・筋力のアンバランス、全身の協調性の低下、関節可動域の低下などなど多岐に渡ります。

このような身体構造的な問題とは別に、近年はエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンやビタミンDなどの骨密度・骨塩量が疲労骨折の発生に関わることが報告されています。

疲労骨折が見つかったら

疲労骨折が見つかった場合、多くは保存療法(手術をしない治療)を選択されます。

しかし、部位によっては手術を行う方が、早期復帰が可能な疲労骨折もあります。代表的なものに、跳躍型の脛骨疲労骨折、Jones骨折と呼ばれている第5中足骨疲労骨折などです。

Jones骨折は、サッカーの香川真司選手やネイマール選手が手術をした際に話題となり、聞いたことがある方も多いのでは無いでしょうか。

このように、手術が選択される疲労骨折は一部であり、多くは一定期間運動を休止することで徐々に治っていきます。一般的には2〜3ヶ月程度で競技に復帰できるケースが多いです。

疲労骨折が見つかったら休むだけで治るの?

疲労骨折は、最初にお伝えしたように小さなストレスの繰り返しによる骨折です。

そのため、長期間休むことで疲労骨折は治りますが、繰り返しかかるストレスを減らさなければ、再損傷や新たな怪我の発生に繋がります。

疲労骨折など診断は、医師が行う必要があります。疲労骨折の可能性が高い場合は、医療機関をご紹介して検査を行って頂きます。

当院では、疲労骨折と診断されたアスリートにおいて、なぜその疲労骨折が起こってしまったのかを明確にすることで、再発予防・新たな怪我の予防を目指します。

怪我でスポーツを休止する期間に、どのようなアプローチをしていくかで、復帰後のパフォーマンスや怪我予防に繋がります。

お知らせ

予約サイトの変更を行いました。以前よりネット予約をご利用頂いていたお客様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

9月より各務原市の榊原整形外科病院にて非常勤勤務をさせて頂いております。

XP、MRI等完備している整形外科クリニックとなります。

PayPay・楽天ペイ・au PAYのご利用が可能になりました。

- 症状別メニュー

- スポーツに関するお悩み

Fuji Strength & Conditioning Lab.

住所

〒501-0223

岐阜県瑞穂市穂積1083-1

LAZO-C2

アクセス

電車:JR穂積駅から徒歩20分

バス:みずほバス牛牧穂積線/中切より徒歩5分

受付時間

10:00〜21:00

定休日

木曜(終日)・日曜(午後)

試合帯同により不定休あり